감자 부심

뭔 고민이 저리 많을까? 밤새 뚝딱거리고 뒤척이던 비가 아침에서야 잠잠해졌다. 바람소리, 빗소리 지나간 자리에 가느다란 햇살이 들락날락. 기가 막힌 날씨다. 서늘한 바람과 가끔 나타나는 햇살의 하모니가 아름다운 한 곡의 세레나데 같다. 하루는 비 오고 하루는 선선한 바람과 햇살을 주는 날씨. 장마가 이렇게만 해준다면 어쩌면 긴긴 여름이 좋아질지도 모르겠다.

눈 뜨자마자 밖으로 나가 밤새 비 피해는 없었는지, 쓰러진 나무는 없는지 살펴본다. 다행이다. 지지대에 기댄 작물과 꽃이 모두 무사하다. 그런데 거센 바람에 나뭇가지들이 죄 부러져있다. 잔 가지들이 길 위에 어지럽게 널브러져 있으니, 부모님을 모시러 오는 센터의 차가 오기 전에 가지들을 주워 모아 창고에 모셔 둔다. 센터의 차를 나뭇가지가 가로막고 있으면 안 되지, 대충 주워 모아도 한 다발이다. 난로용 불쏘시개로는 이 잔가지가 최고. 아침부터 일석이조. 도랑치고 가재 잡고......

한가로운 주말이다. 무얼 할까? 잠시 생각하지만 햇볕도 없으니, 빨래도 할 수 없고 그림을 그릴까 하다 생각을 바꾼다. 선선한 날씨에 딱 어울리는 것, 감자전을 만들기로 한다. 동생네 집으로 강판을 가지러 갔으나, 분명 있어야 할 자리에 강판이 없다. 감자를 갈아야 하는 중차대한 일을 강판 때문에 포기할까? 강판을 사러 나갈까? 하다가 집에 있는 핸드 블랜더를 사용하기로 한다. 이가 없으면 잇몸으로.....

작년엔 감자가 제법 달렸었다. 지인과 동생에게 나눔 하고도 많이 남아, 미쳐 먹지 못한 감자를 결국 버려야 했다. 미안한 기억 때문에 올핸 밑이 들기도 전에 한 알 두 알 캐서 삶아 먹기도, 전을 부치기도 해서 아침으로 사용했었다. 그런데도, 엊그제 수확한 감자는 알은 작아도 두 식구 먹기엔 충분한 양이다.

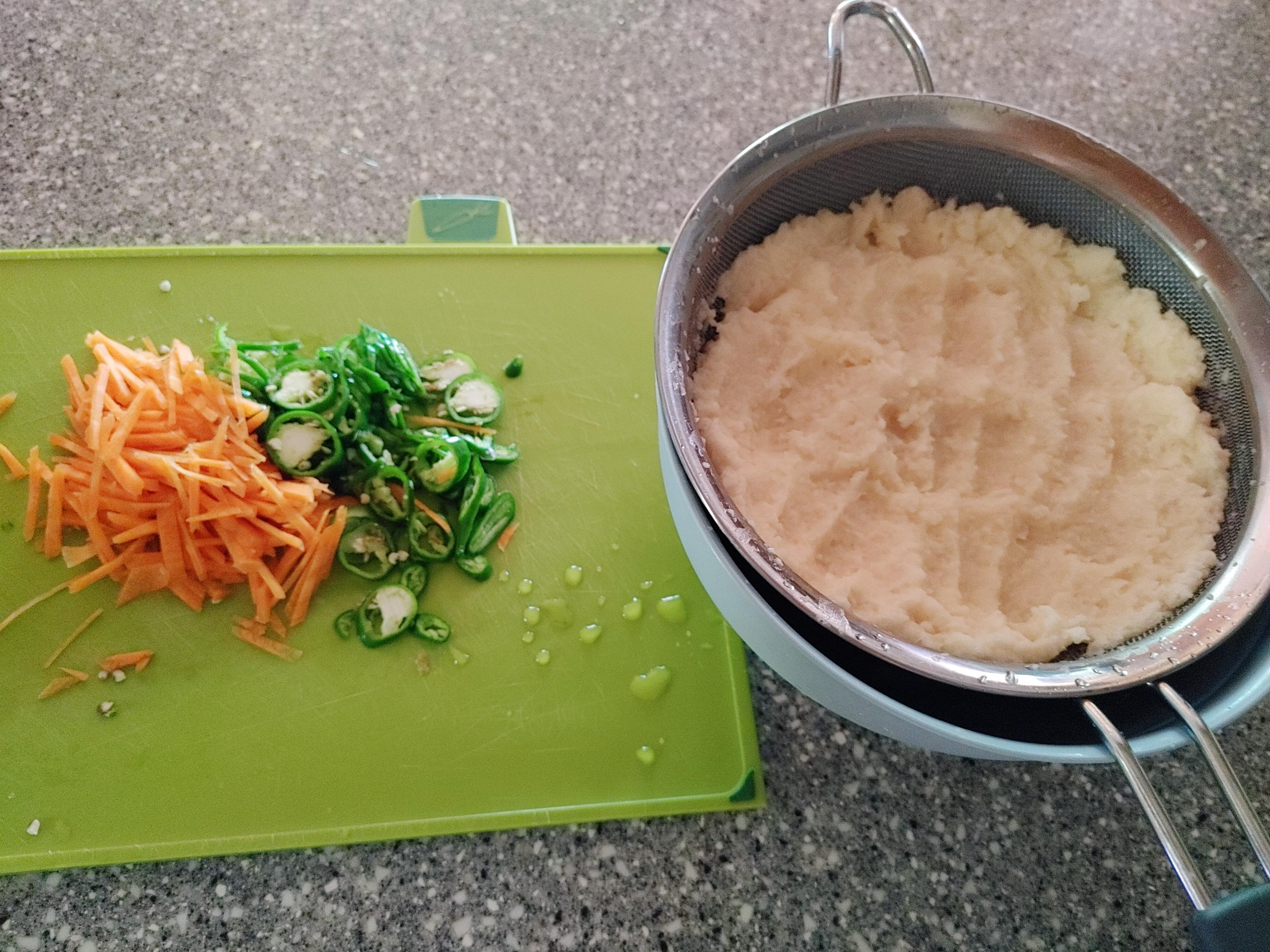

엄마가 해주던 감자조림. 엄마는 간장에 조려주셨는데 난 고추장 베이스로 시작했다. 알이 작은 감자를 골라 미리 한 번 삶아주는 것이 엄마와 다른 방법. 옥이에게 배운 신의 한 수다. 인덕션 한쪽에선 감자조림을 하고 졸여지는 동안 감자전을 준비한다. 핸드 블라인더에 적당히 갈아준 재료를 체에 밭쳐 물기를 뺀 다음, 밭에서 딴 풋고추와 당근을 썰어 반죽을 해준다. 인터넷으로 배운 흔한 레시피지만 기름을 흠뻑 두른 팬에서 갓 구워낸 감자전은 오늘 같이 선선한 날씨의 간식으론 최고의 맛이다.

"아들, 점심 먹자." 하니 "배 안고파요. 먼저 드세요." 한다.

"감자전 했어." 하니 곧장 달려온 아들. 팬에서 갓 꺼낸 감자전을 먹은 아들의 반응은 "우와, 바삭해서 맛있어요." 한다. 휴우, 이럴 때 뿌듯해지는 엄마의 마음. 내친김에 감자조림도 먹어보라 권했더니 한 알 먹어보고는 "더 주세요." 한다. 어머나, 이런 일도....... 입맛 까다로운 아들이 한 국자 푹 덜어 가는 모습에, 이게 뭐라고 이렇게 기쁘단 말인가?

이제, 됐다. 작년에도 이랬으면 좋았을 것을. 농사지은 감자를 충분히 소비할 수 있을 것 같아 참 다행이다.

작은 것은 감자조림을, 중간 것은 카레라이스를 하거나 삶아 먹으면 되겠다. 아, 닭볶음탕과 된장찌개도 있었네. 감자 들어간 음식이 생각보다 많아 다행이다. 좀 번거롭지만 아들이 좋아하는 감자전을 자주 만들어야겠다. 갈아서 만드는 감자전과 썰어서 만든 감자전은 남편도 좋아하니, 올여름 식탁엔 감자를 자주 올려야겠다.