아이쿠 목이야

"엄마, 무슨 일 있어요? 토요일에 미사를 다 드리고......"

"아니야. 별 계획 없어."

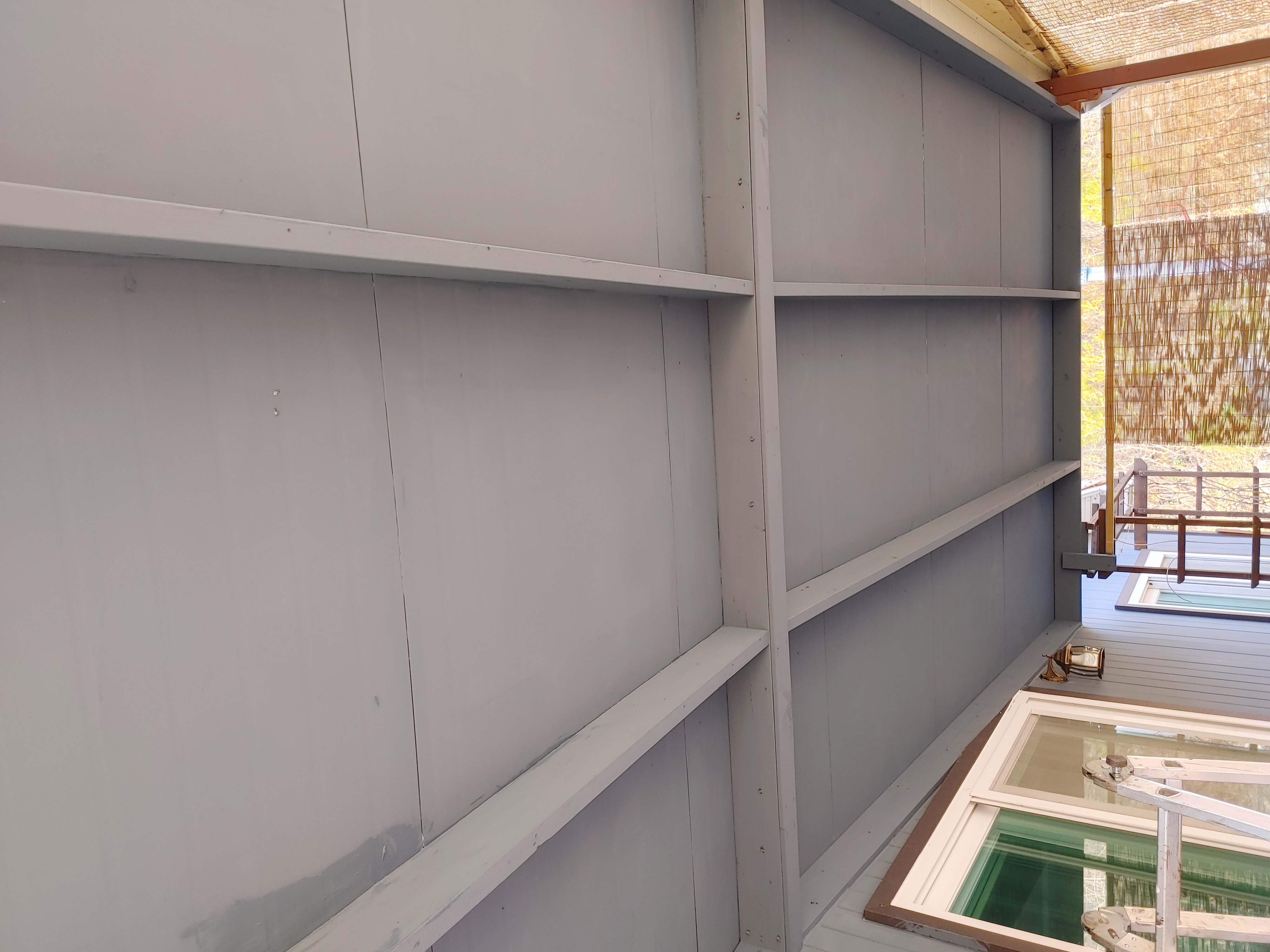

아들의 전화에 그렇게 대답 했는데 사실, 우린 오늘 특별한 일을 계획하고 있었다. "페인트나 칠해볼까?" 말 한마디 했다가 덜컥 행동에 옮긴 것. 결국 우린 오늘 목에 깁스를 해야할 것처럼 고되고 힘든 하루를 보냈다.

엊그제 설치한 전구를 다시 죄 철거하고, 벤치와 의자 등 자질구레한 물건들을 모두 잔디밭으로 옮겼다. 천장의 묵은 때를 물청소로 닦아내는데, 거 참 재미있어 보인다. "나도 한 번 해볼게" 해서 호스를 건네받았다가 흠뻑 물세례를 받고 말았다.

그렇게 준비하는데만 한나절. 점심을 먹고 커피까지 느긋하게 즐기고 오후부터 페인트를 칠하기 시작했다. 그런데 하늘을 보고 몇 번 붓질을 했을 뿐인데 그새 팔이 아프다. "자기야, 안 되겠다. 로울러로 하자." 해서 바꾼 도구, 장대 로울러가 효자였다. 테이블에 올라가지 않아도 되고, 쓱쓱 칠해도 접착력도 붓보다 한결 강했다. 그러나 이 번엔 목이 아프다. 우왕, 천장을 바라보기가 이렇게 힘들 줄이야......

레오나르도다빈치가 천장화를 그린 뒤에 땅을 바라보지 못했다던데, 그걸 실감을 했다.

하늘을 보는 건 결코 쉽지 않은 일. 목이 뻐근한 건, 팔 아픈 것보다 참기 힘들다. 푸~, 하늘 한 번 보고 땅을 보고 인사를 해야 목의 근육이 풀리다 보니 여기서도 배움이 있다. 사람은 역시 고개를 숙여 겸손해야 한다는......

청회색 물감이 자꾸만 칸막이 나무에 묻는다. 넓은 로울러가 자꾸만 나무를 침범하니, 붓으로 경계를 칠했건만 아무리 조심해도 칸칸마다 청회색 페인트가 자꾸만 묻곤한다. "자기야, 우리 너무 힘들다. 시간만 잡아먹고... 그냥 다 회색으로 칠해버릴까?."

시작은 내가 했지만 난 이미 지쳐 포기다. 남편이 바통을 받아 마무리 작업을 했다. 뭐든 마무리가 중요한데, 사다리에 올라가 붓으로 꼼꼼하게 마무리하는 남편이 안쓰럽기도 든든하기도 하다. 암튼 시간이 약. 저녁 무렵에서야 작업은 마무리되었다.

그런데, 이리 보면 잘한 일 같고, 저리 보면 괜히 했나 싶으니 이건 또 뭔 조화인가? 샌드위치 판넬만 칠할걸 그랬나 싶은 것이다. 왠지 천장이 너무 어둡고 무거워 보인다고 남편이 걱정을 한다.

"그럼 내가 내일, 한 번 살려볼게. 양각으로 나온 나무에 포인트로 흰색을 칠하면 또 다른 분위기가 될 거야."

그나저나, 난 또 흰색 페인트를 칠해야할텐데, 꺽은 목을 해서 작업해야할텐데, 아이고 이를 어쩐다?